Gedenktafeln

Der Geschichte verpflichtet – Ein neues Kapitel der Erinnerungskultur im Justizpalast

Das Oberlandesgericht Nürnberg setzt gemeinsam mit der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien und dem Memorium Nürnberger Prozesse ein bedeutendes Zeichen für die Erinnerungskultur. In diesem Kontext werden Ausbildungsräume des Justizausbildungszentrums Nürnberg nach jüdischen Juristinnen und Juristen benannt, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Zudem werden Räume im Justizpalast mit Informationstafeln ausgestattet, die dort wirkende Persönlichkeiten ehren, die maßgeblich zu den Nürnberger Prozessen und der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen beigetragen haben.

Gedenken an jüdische Juristinnen und Juristen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden

Im Justizausbildungszentrum in der Muggenhofer Straße 136 in Nürnberg wird ein Zeichen gesetzt: Ausbildungsräume werden nach jüdischen Juristinnen und Juristen benannt, die während des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Diese Namensgebung erinnert nicht nur an die Opfer der NS-Rassenideologie, sondern dient auch als Mahnung an die Referendarinnen und Referendare, was Ausgrenzung und Diskriminierung in einer Gesellschaft anrichten können. Gleichzeitig sollen sie dazu ermutigt werden, sich aktiv gegen solche Strömungen einzusetzen.

-

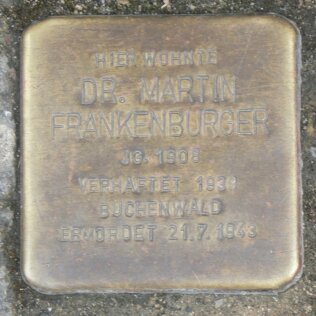

Abbildung: Stadtarchiv Nürnberg, C21/VII/4 Dr. Martin Frankenburger wurde am 29. März 1908 als Sohn des Ansbacher Rechtsanwaltes Justizrat Isaak Frankenburger und Irma Frankenburger (geborene Gutmann) geboren. Er studierte an der Universität Würzburg Rechtswissenschaft und wurde 1932 promoviert mit der Arbeit „Die Rechtsstellung und die Grundlagen für eine Neugestaltung der bayerischen Rabbinatsbezirke“. Die Universität Würzburg hat in den Jahren 1933 bis 1945 Juden den Doktortitel aberkannt. In einem Rehabilitationsbeschluss vom 30. Mai 2011 der Universität wurden diese Aberkennung aber als von Anfang an nichtig erklärt. Ob Frankenburger aber der Doktortitel aberkannt wurde, ist noch unklar. In dem Werk, Universität Würzburg (Hrsg.), Die geraubte Würde: Die Aberkennung des Doktorgrads an der Universität Würzburg 1933-1945, Verlag Königshausen und Neumann, 2011, ist er nicht erwähnt. Eine Anfrage an das Universitätsarchiv in Würzburg wird dort gerade bearbeitet (vgl. auch https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/33000300/Bilder/Publikationen/Namensliste_Depromotionen_-_Web....

Dr. Frankenburger kehrte zum Referendariat nach Ansbach an das OLG Nürnberg zurück. 1933 wurde er als Referendar entlassen, so dass er seine juristische Ausbildung nicht abschließen konnte. Er war anschließend als Kaufmann tätig. Ab 1937 lebte er mit seiner Familie in Nürnberg, nachdem sie von den Nationalsozialisten aus Ansbach vertrieben worden war. Zwei Jahre später wurde er aus (bislang) unbekannten Gründen als politischer Häftling in das KZ Buchenwald eingeliefert. Dort verstarb er am 21. Juli 1943, nach dem Sterberegister des Standesamts Weimar an einem „infektiösem Darmkatarrh“. Der Vater verstarb in Nürnberg am 10. Mai 1941. Seine Mutter wurde ebenfalls Opfer der NS-Diktatur, sie wurde am 24. März 1942 deportiert und starb im Transit-Ghetto Izbica in der Nähe von Lublin. Nur seiner Schwester, Louise Guggenheim, die in Basel 1935 das Medizinstudium beendete, emigrierte im Dezember 1936 in die USA und entkam so dem Nationalsozialismus. Sie starb 2002 in Denver. (Vgl. zur Biographie von Martin Frankenburger: Reinhard Weber, Rechtsnacht. Jüdische Justizbedienstete in Bayern nach 1933, S. 90).

Stolperstein in Ansbach (Abbildung: Wiki surfer bcr) Dr. Frankenburger bietet sich als Namensgeber für einen Ausbildungsraum

insbesondere deshalb an, weil ihm aus rassistischen Gründen untersagt wurde,

seine juristische Ausbildung abzuschließen. Er steht stellvertretend für die

radikale Verfolgung von Juden in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens,

insbesondere auch in der Justiz. Der Name steht auch heute als Mahnung vor

willkürlichen Diskriminierungen. -

Albert Rosenfelder wurde am 19. Januar 1892 in Fürth/Bayern geboren, wo er auch zur Schule ging. Er studierte in Erlangen Rechtswissenschaften und wurde dort 1913 promoviert. Mit Maximilian Süßheim betrieb er eine Anwaltskanzlei in Nürnberg. In seiner Karriere trat er immer wieder in politisch aufgeladenen Prozessen auf und war auch für die KPD, unter anderem in der Erwachsenenbildung, tätig. Nach zeitgenössischen Schilderungen soll er ein sehr eigener aber auch ein sehr charismatischer und großzügiger Mensch gewesen sein. Er verteidigte Bedürftige auch pro bono.

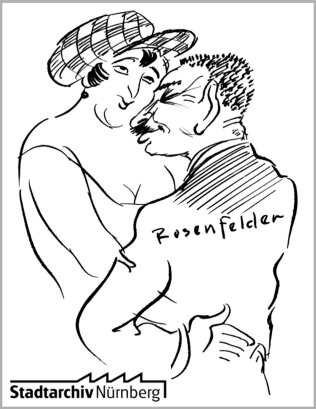

Antisemitische Karikatur aus „Der Stürmer“ (Abb.: Stadtarchiv Nürnberg) Der Sitzungsaal 600 ist ein Mikrokosmos der Nürnberger und der Weltgeschichte. Dafür steht auch ein Fall, an dem Rosenfelder als Nebenkläger beteiligt war. In den 1920er Jahren nahm „Der Stürmer“ eine Reihe ungeklärter Morde als Vorwand, um gegen Jüdinnen und Juden zu hetzen. Die Kampagne griff ein altes antisemitisches Vorurteil auf und behauptete, dass ortsansässige Juden „Ritualmorde“ begangen hätten. Der „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ brachte das zur Anzeige, woraufhin ein Prozess wegen Religionsvergehens gegen den Herausgeber Julius Streicher, einem der späteren Angeklagten im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, und seinen Schriftleiter Karl Holz geführt wurde. Die Angeklagten erhielten für ihre Vergehen kurze Zeitstrafen. Dr. Albert Rosenfelder trat in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Der Anwalt Streichers und Holz‘ war Dr. Christian Kühn. Der setzte sich später als dritter ehrenamtlicher Bürgermeister Nürnbergs (unter Willy Liebel) im Nationalsozialismus vor allem dafür ein, dem ehemaligen Nürnberger Oberbürgersmeister Hermann Luppe, der 1933 aus dem Amt getrieben wurde, die Ansprüche aus seinem Dienstverhältnis streitig zu machen. Es gelang Kühn allerdings nicht.

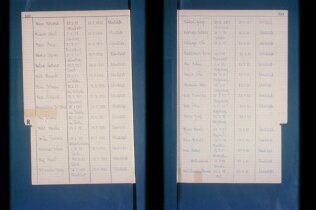

Zugangsbuch Konzentrationslager Dachau (Abbildung: KZ-Gedenkstätte Dachau) Seine aktive Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten trug Dr. Albert Rosenfelder ab 1933 deren Verfolgung ein. Am 13. April 1933 wurde er wahrscheinlich aus Rache an seiner Beteiligung an dem erwähnten Verfahren gegen Streicher sowie vermutlich auch wegen seiner Beteiligung an der Enthebung Streichers aus dem Schuldienst in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Dort wurde er wahrscheinlich im Oktober 1933 ermordet. Die SS versuchte das Schicksal Rosenfelders zu verschleiern, indem sie das Register des Einwohnermeldeamts fälschten. Zeugenaussagen Mitgefangener nach wurde er aber bereits am 18. Oktober 1933 so stark misshandelt, dass er an den Folgen verstarb.

Rosenfelder steht für eine entschlossene Haltung gegen das nationalsozialistische Regime. Er engagierte sich als Jurist gegen Antisemitismus und Diskriminierung.

Gedenken an Persönlichkeiten der Nürnberger Prozesse und der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen

Der Justizpalast in Nürnberg ist eng mit den nationalsozialistischen Verbrechen und der Aufarbeitung dieser Verbrechen gegen eigene Bürger und Angehörige anderer Staaten, gegen Jüdinnen und Juden, gegen politisch Andersdenkende, weltanschauliche Gegner, rassistisch Verfolgte und Angehörige gegnerischer Armeen verbunden. Er war der Schauplatz des ersten internationalen Strafprozesses nach den Prinzipien des modernen Völkerrechts. Zwischen 1945 und 1946 mussten sich 21 führende Vertreter des nationalsozialistischen Regimes für ihre Verbrechen verantworten. Weitere Prozesse folgten, bei denen auch Täter aus anderen Bereichen der Gesellschaft zur Verantwortung gezogen wurden. Eine Wiedergutmachungskammer bearbeitete Restitutionsansprüche oft jüdischer Bürgerinnen und Bürger. An Räumen des Justizpalastes werden Tafeln angebracht, die an die Persönlichkeiten erinnern, die hier wesentlich zur juristischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen beitrugen.

-

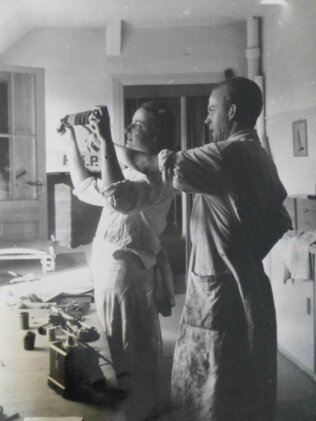

Abbildung: Memorium Nürnberger Prozesse Am 12. Januar 1918 wurde Lieselotte Balte in Berlin geboren. Nach ihrer schulischen Ausbildung besuchte sie eine Schule für „Innendekoration, Reklame, Zeichnen und Mode“ und absolvierte anschließend eine Ausbildung bei dem Kaufhauskonzern A. Wertheim, wo sie bis 1941 arbeitete. Anschließend machte sie sich mit einem Atelier für „Reklame, Inneneinrichtung, Grafik“ selbstständig. Von Oktober 1943 bis Kriegsende arbeitete sie bei der UFA in Schnitt, Produktion und Tonbearbeitung. Ab Juli 1945 war sie für die US-Besatzungsbehörden tätig und begann im November desselben Jahres in Berlin ihre Mitarbeit an der Produktion des US-Beweisfilms THE NAZI PLAN. Der Film fasste die Verbrechensgeschichte des nationalsozialistischen deutschen Reichs mit konfisziertem deutschen Propagandafilmmaterial zusammen. Balte war an der Auswahl der Filmsequenzen sowie deren Schnitt beteiligt. Hierfür qualifizierte sie ihre Arbeit bei der UFA-Wochenschauproduktion. Dadurch war ihr nämlich einiges Material bereits bekannt, das für THE NAZI PLAN Verwendung fand. In den Räumen im Nürnberger Justizgebäude wurde dann mit ihrer maßgeblichen Hilfe die Übersetzungen des deutschsprachigen Filmmaterials fertiggestellt, damit der Film in den Hauptkriegsverbrecherprozess eingeführt werden konnte. Am 11. Dezember 1945 wurde THE NAZI PLAN schließlich als Beweisstück 3054-PS vorgeführt.

Zwar war die Auswirkung der Filmbeweise bzw. der aufwändig produzierten Beweisfilme auf den Ausgang des rechtlichen Verfahrens eher begrenzt – im Urteil des Hauptkriegsverbrecherprozesses werden die Filmaufnahmen in einem einzigen Nebensatz erwähnt. Ihr Beitrag zur Außenwirkung des Prozesses aber war beträchtlich. Für die Darstellung und Vermittlung der Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands und ihrer Ahndung entwickelten die Filmbilder eine immense Bedeutung. Sie stellen diesbezüglich noch immer diejenige bildliche Überlieferung dar, die - zeitgenössisch gesammelt, gesichert und systematisch aufbereitet - für Film-, Fernseh- und andere Bewegtbildproduktionen bis heute herangezogen wird.

Lieselotte Balte beim Filmschnitt (Abbildung: Privatarchiv Ashkins) Bei einer Anstellung in Berchtesgaden lernte Liselotte Balte ihren späteren Mann, Lawrence Ashkins, der damals bei der U.S. Army war, kennen. Mit ihm zog sie schließlich in die USA. Sie starb am 9. Dezember 2011 in San Diego.

Ihr Wirken in den Sälen 129, 129a, 131, 127a bei Schnitt und Ton an der Produktion des US-Beweisfilms THE NAZI PLAN hatte einen bleibenden Einfluss auf die Darstellung der nationalsozialistischen Verbrechen.

-

Abbildung: National Archive and Records Administration, College Park, MD Francis Beverley Biddle, geboren am 9. Mai 1886 in Paris, Frankreich, war einer von vier Söhnen von Frances Biddle (geborene Robinson) und Algernon Sydney Biddle, einem Juraprofessor an der University of Pennsylvannia. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1892 lebte die Familie zwei Jahre lang in der Schweiz, bevor sie in die USA zog. Biddle erwarb 1909 seinen B.A.-Abschluss (cum laude) und 1911 seinen LL.B. (cum laude) an der Harvard University. Von 1911 bis 1912 diente er als Mitarbeiter des Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, Jr., dessen Eintreten für die Bürgerrechte einen großen Einfluss auf Biddle und seine politischen Ansichten hatte.

Nach diesem Jahr in Washington zog er nach Philadelphia, wo er 1912 als Rechtsanwalt in Pennsylvania zugelassen wurde und mehrere Jahre lang als Anwalt praktizierte. Er trat 1912 für nur drei Jahre in die Familienkanzlei Biddle, Paul und Jayne ein und wechselte dann 1917 in die Kanzlei Barnes, Biddle und Myers. Im Jahr 1918 heiratete Biddle die Dichterin Katherine Garrison Chapin (1890-1977), mit der er zwei Kinder hatte, Edmund Randolph (1921-2000) und Garrison Chapin (1923-1930). In den folgenden vier Jahren arbeitete er als stellvertretender Staatsanwalt der USA (1922). Im Jahr 1927 veröffentlichte er den Roman „The Llanfear Pattern“, in dem er die High Society von Philadelphia kritisierte.

Francis Biddle, rechts im Bild, im Gespräch mit seinem Stellvertreter John Johnston Parker (Abbildung: National Archive and Records Administration, College Park, MD) Trotz seiner republikanischen Wurzeln war er von den Ansichten der Partei in bestimmten Fragen enttäuscht, u. a. von deren mangelndem Engagement für Arbeitnehmerfragen. Seine Bemühungen um die Rechte der Arbeitnehmer veranlassten Präsident Franklin D. Roosevelt (FDR), Biddle 1934 zum Vorsitzenden des National Labor Relations Board zu ernennen, dem er nur ein Jahr lang angehörte. Nach seiner Rückkehr in die Anwaltspraxis wurde er Chief-Counsel bei einer Kongressuntersuchung zu Korruptionsvorwürfen gegen die Tennessee Valley Authority, die er zu widerlegen half. Im Jahr 1939 wurde er zum Richter am US-Court of Appeals, Third Circuit, ernannt, wo er nur ein Jahr lang tätig war, bevor er zum Solicitor General der USA ernannt wurde. Diese Ernennung ermöglichte es Biddle, FDRs New Deal energisch zu verteidigen. Diese Position war jedoch nur von kurzer Dauer, da er 1941 die Nachfolge von Robert H. Jackson als Attorney General der USA antrat, dem späteren Hauptanklägervertreter der USA bei den Nürnberger Prozessen. Biddle diente bis nach dem Tod von FDR im Jahr 1945 als Attorney General.

Drei Monate nach seiner Vereidigung als Attorney General griff Japan Pearl Harbor an. In dieser Zeit des Krieges setzte Biddle zahlreiche Anordnungen um, die entgegen seinen liberalen Ansichten und seiner Haltung zu den bürgerlichen Freiheiten die individuellen Freiheiten bedrohten; die bemerkenswerteste davon war die Internierung japanischer Amerikaner an der Westküste. Er genehmigte die Umsiedlung und Internierung von „enemy aliens“ nach dem 7. Dezember 1941, eine Maßnahme, die zum Vorläufer der Executive Order 9066 von FDR wurde. Letztere wurde am 19. Februar 1942 erlassen und genehmigte die Zwangsumsiedlung aller Personen, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen wurden, von der Westküste in „Relocation Centers“ weiter im Landesinneren - was zur Inhaftierung der japanischen Amerikaner führte. In seinen Memoiren „In Brief Authority“ (1962) bedauerte Biddle seine Beteiligung an dieser Aktion.

Im September 1945 ernannte US-Präsident Harry S. Truman Biddle zum US-Richter des Internationalen Militärgerichtshofs, der in Nürnberg die führenden deutschen Kriegsverbrecher aburteilen sollte. Das letzte Amt, das Biddle bekleidete, war das des Vorsitzenden der Franklin D. Roosevelt Memorial Commission im Jahr 1955, obwohl er von 1950-1953 Vorsitzender der Americans for Democratic Action war. Während seines Ruhestands widmete sich Biddle dem Schreiben seiner Memoiren. Er starb am 4. Oktober 1968 in Wellfleet, Massachusetts, an einem Herzinfarkt.

Biddle hatte als Richter am Internationalen Militärgerichtshof beim Hauptkriegsverbrecherprozess sein Büro in Raum 232a und war maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung dieses Nürnberger Prozesses beteiligt. -

Abbildung: Boston Globe, 1942 Aline Chalufour wurde am 30. Januar 1899 in Dieppe, Nordfrankreich geboren. Ihr Studium der Anglistik und der Rechtswissenschaften schloss sie 1927 mit einer Doktorarbeit über den rechtlichen Status der alliierten Truppen im Ersten Weltkrieg, also einem völkerrechtlichen Thema, ab. Sie betätigte sich als Autorin in einer feministischen Zeitschrift und ab 1942 aus Kanada heraus im Widerstand gegen die deutsche Besetzung Frankreichs. Ab Herbst 1944 war sie mit der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen beschäftigt bis sie schließlich ein Jahr später als Hilfsanklägerin zur französischen Anklagedelegation im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess stieß. Sie gehört damit zu den zwei einzigen Juristinnen, die beim Hauptkriegsverbrecherprozess beteiligt waren. Sie ist die einzige, die als Anklägerin fungierte. Bei den mündlichen Verhandlungen trat sie jedoch nicht auf.

Chalufours Beitrag zur französischen Anklage betraf vor allem zwei Schwerpunkte: Ermittlungen in Sachen des Konzentrationslagers Mauthausen sowie die Tötungen an französischen Zivilistinnen und Zivilisten, die von deutschen Kräften als Geiseln genommen wurden. Diesen Vergeltungsmaßnahmen an der Zivilbevölkerung galt ein besonderes Augenmerk der französischen Anklage. Das Konzentrationslager Mauthausen war für die französische Anklage deshalb von Bedeutung, weil dort ehemalige antifaschistische Kämpfer aus dem spanischen Bürgerkrieg inhaftiert waren und teilweise ermordet wurden, die vorher in Frankreich im Exil gelebt hatten.

Die französische Anklage im Hauptkriegsverbrecherprozess. Aline Chalufour sitzt auf der rechten Seite des Tischs und hält sich die Kopfhörer an das linke Ohr (Abbildung: United States Holocaust Memorial Museum) Im Anschluss an ihre Tätigkeit beim Hauptkriegsverbrecherprozess war sie an der Übersetzung des Buchs PARIS UNDERGROUND der Widerständlerin Etta Shiber beteiligt und auch am ersten der britischen Prozesse gegen Wachpersonal des Konzentrationslagers Ravensbrück. Als Redaktionsleiterin brachten sie dann von 1947 bis 1949 die französische Ausgabe der Prozessprotokolle des Hauptkriegsverbrecherprozesses heraus. Von Herbst desselben Jahrs bis 1966 wirkte sie auf verschiedenen Positionen als Richterin. Die Juristin leistete somit sowohl zu der juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen einen wichtigen Beitrag als auch zu der Dokumentation dieser Verbrechen und ihrer Ahndung. Sie starb am 26. Oktober 1989.

-

Abbildung: National Archive and Records Administration, College Park, MD Jackson wurde am 13. Februar 1892 in Spring Creek, Pennsylvania in einfachen Verhältnissen geboren. Gemeinsam mit seiner Schwester wuchs er in einem Bauernhof in Fewsburg im Bundesstaat New York auf. Nach der Schule arbeitete er in einer Anwaltskanzlei in Jamestown, in der Nähe von Buffalo im Bundesstaat New York. Für kurze Zeit war er an der Albany Law School eingeschrieben, brach das Studium aber ohne Abschluss ab, weil er das Mindestalter für das Examen von 21 Jahren noch nicht erreicht hatte. 1913 legte er, ohne Universitätsabschluss, unmittelbar das „Bar Exam“ ab, das ihm die Anwaltszulassung einbrachte. Er heiratete 1916 Irene Gerhardt aus Kingston, mit der er zwei Kinder hatte, William (1919-1999) und Mary (1921-1999). 20 Jahre lang praktizierte er als Anwalt in Jamestown bevor er nach Washington D.C. ging, um im Justizministerium zu arbeiten. 1938 wurde zum Solicitor General der USA ernannt. Aufgabe des Solicitor General ist es, die Bundesregierung der Vereinigten Staaten zu vertreten, wenn diese Partei in einem Rechtsstreit ist. Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildete hier das Kartellrecht. 1939 berief ihn Präsident Roosevelt zum Attorney General, was dem Amt des Justizministers in den USA entspricht. Im Jahr 1941 schließlich wurde er als Richter an den Obersten Gerichtshof der USA berufen. Damit hatte er den Olymp der Justiz in den USA erreicht. Im selben Jahr verlieh ihm im die Albany Law School ehrenhalber ein Bachelor of Law. Ein Ehrendoktor folgte 1951.

Schon unter Präsident Roosevelt machte sich Robert H. Jackson für ein rechtsstaatliches Verfahren für die deutschen Hauptkriegsverbrecher stark. Im Frühjahr 1945 ging man allerdings davon aus, dass dies ein Prozess gegen Adolf Hitler und Joseph Goebbels sein würde, der innerhalb weniger Wochen, jedenfalls während der Sommerpause des Supreme Courts, abgeschlossen werden könne.

Robert H. Jackson im Justizgebäude (Abbildung: National Archive and Records Administration, College Park, MD) Nach Roosevelts Tod betraute dessen Nachfolger Präsident Truman Jackson im Mai 1945 offiziell mit der Vorbereitung und Durchführung des ersten internationalen Strafprozesses gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Jackson ließ sich am Supreme Court entschuldigen und verhandelte mit den vier alliierten Siegermächten das Londoner Abkommen, das schließlich am 8. August 1945 verabschiedet wurde. Die dem Abkommen beigefügte Charta des Internationalen Militärgerichtshofs folgte klar rechtsstaatlichen Prämissen. Jackson übernahm schließlich die Rolle als Chefankläger der USA beim Prozess in Nürnberg. In seinem visionären Eröffnungsplädoyer legte er die Grundlage für eine auf Recht fußende Weltgemeinschaft. Berühmt wurde auch sein Kreuzverhör des Hauptangeklagten Herrmann Göring.

Robert H. Jackson feiert am 13. Februar 1946 seinen 54. Geburtstag in Nürnberg (Abbildung: National Archive and Records Administration, College Park, MD) Nach Ende des

Prozesses kehrte er an den Obersten Gerichtshof nach Washington zurück. Am

Supreme Court machte er sich einen Namen als amerikanischer

Verfassungsrechtler. Bedeutung gewann etwa sein Minderheitenvotum im Fall West

Virginia State Board of Education v. Barnette, in dem er sich gegen den

verpflichtenden Fahnengruß für Schüler wandte. Er verstarb am 9. Oktober 1954

in Washington D.C.

Der amerikanische

Richter am Obersten Gerichtshof Robert H. Jackson hatte als US-Chefankläger im

Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess sein Büro im Raum 200 und war die

prägendste Persönlichkeit dieses Verfahrens.